«Dance», la obra de Lucinda Childs, inaugura el festival Dance Reflections del Sadler’s Wells.

Estupenda velada de danza anoche de la mano de Lucinda Childs, que nos ofreció su clásico Dance de 1979, como apertura del festival Dance Reflections, organizado por la maison de lujo Van Cleef & Arpels en el Sadler’s Wells londinense.

Los aficionados de la obra de Sol LeWitt conocerán no sólo su carácter geométrico, si no también su preferencia por el cuadrado. Los más conocedores quizá también sepan que suele utilizar cuatro colores. Y los expertos sin duda sabrán que en base a estos parámetros establece múltiples variaciones que generan las distintas obras.

Este orden geométrico, en torno al cuadrado, el cuatro, y las variaciones que se pueden ir estableciendo, subyace en Dance, la legendaria pieza de Lucinda Childs de 1979, y ayudan a comprenderla mejor.

Los tres creadores originarios de la pieza, los maestros del minimalismo Lucinda Childs, Philip Glass y el mencionado LeWitt, se ven además aquí acompañados por los formidables bailarines de la Ópera de Lyon, de cuyo trabajo Childs me confiesa se siente tan orgullosa. El cuadrado se completa, el póker de ases es ganador.

Fue en la ópera Einstein on the Beach, de Robert Wilson y Philip Glass, donde éste último y Lucinda Childs se conocieron. Ella hacía un solo y era la primera gran pieza en la que participaba. Hasta entonces sus apariciones se circunscribían a espacios alternativos, entre ellos la legendaria Judson Church.

Gracias a ese primer contacto con Glass y la gran escena, Childs se atrevió a concebir la obra maestra con la que nos deleitó de nuevo anoche. Cuando la crearon, los tres se encontraban en plenitud de facultades. Estaban rebosantes de creatividad, con una idea muy definida de lo que querían, con un impulso decidido para acometerlo y con una energía y una fe desbordantes. Además, la obra se produce en los años setenta, los de madurez del minimalismo. En pocas palabras, se produjo una fabulosa alineación de astros en el momento perfecto.

Contábamos con una cierta ventaja ayer los que ya conocíamos la pieza, para entenderla bien, ya que sigue resultando muy moderna, y presenta retos para el espectador. En el 2019 los Teatros del Canal de Madrid nos ofrecieron un magnífico doble programa con el Ballet de la Ópera de Lyon, en el que la pieza de Childs, venía acompañada de Set and Reset de Trisha Brown, con escenografía de Robert Rauschenberg y música de Laurie Anderson.

Pero, por otra parte, me preocupaba no disfrutar de la capacidad de sorpresa, máxime en una pieza que, por una parte, gira en torno a la repetición y ligeras variaciones; y por otra, que es rompedora, y por lo tanto no debe ser previsible. Muy al contrario, este segundo visionado me permitió ver nuevos detalles, entender mejor las variaciones y progresiones y, muy especialmente, profundizar en el perfecto encaje alcanzado entre música, danza y escenografía. Comprender mejor, en suma, por qué no sólo es una pieza pionera en el minimalismo, si no además una obra maestra.

En la pieza disfrutamos de un Philip Glass en estado puro, en plenitud, y con nervio y brío. Su música introduce en nuestro cerebro un universo mágico, etéreo, flotante. Notas interpretadas a una velocidad vertiginosa, que nos evocan paisajes abstractos, etéreos, pero repletos de matices y colores. Y esa velocidad extra pone en alerta nuestras neuronas.

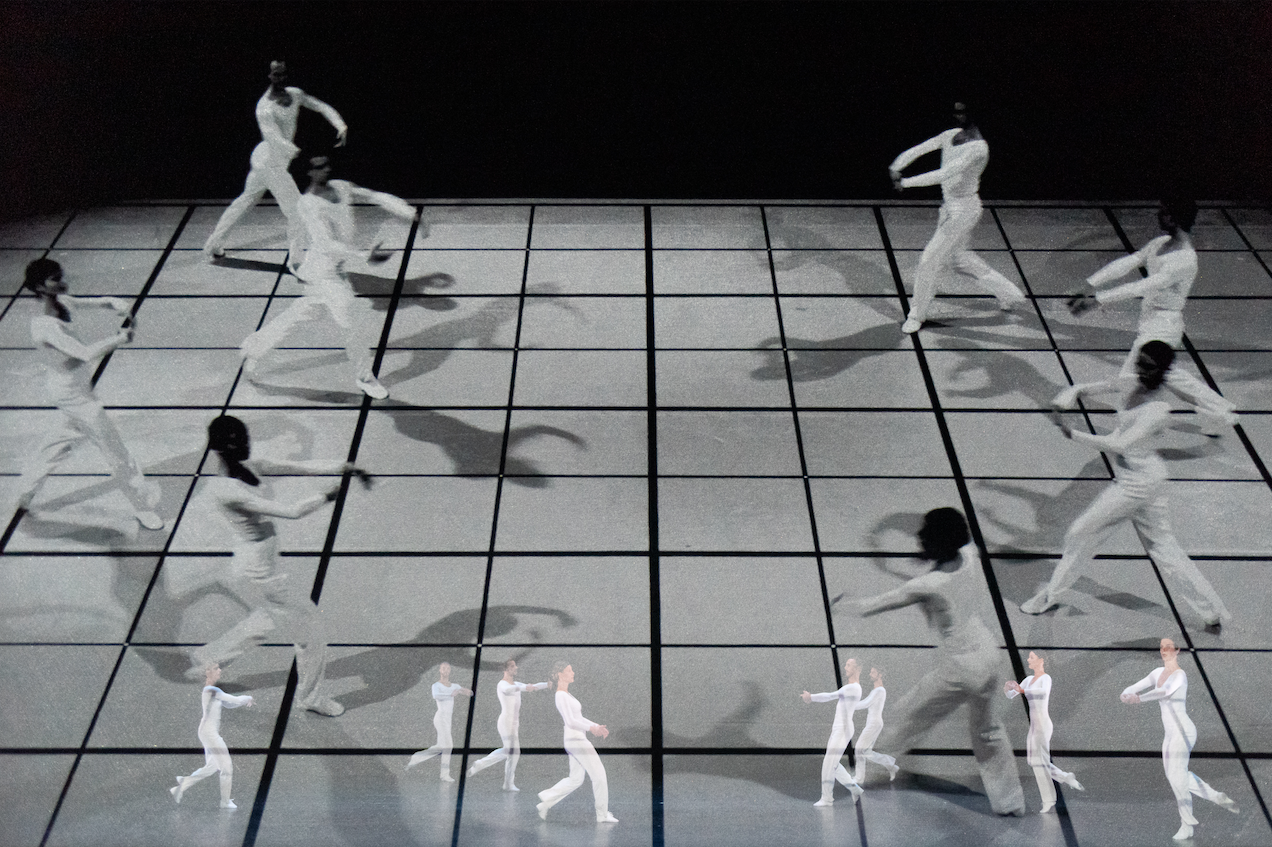

Los magníficos bailarines del Ballet de la Ópera de Lyon obran en consecuencia, moviéndose en un extraño equilibrio entre la ingravidez y lo mecánico. Trazan líneas, paralelas, perpendiculares y diagonales, pero también se paran en ocasiones. Aparecen fundamentalmente en dúos y cuartetos, pero también en solos. El punto, la línea y el cuadrado. La geometría y la simetría. La repetición y la variación. Orden y armonía.

Parecieran engranajes de un mecanismo de una sincronía perfecta, y sin embargo “sabemos» que sienten, que son personas, que son individuos. No son maquinas. Se percibe un rigor y un orden propios de quien se debe a un proyecto superior. Pero el de Childs no es un producto mecánico, si no una creación humana: la “Danza». Se llama así, porque de eso se trata, de Danza (con mayúscula) en estado puro. Hay por ello en la coreografía y los movimientos individuales de los bailarines algo de simplificación, de renuncia al artificio, de búsqueda de la esencia, la armonía y la belleza pura. En este sentido la elección de un vestuario blanco es perfecta para este objetivo. Cero distracciones. Cuerpos en movimiento sin color.

Ello facilita el encaje en el todo de la aportación de LeWitt: la escenografía. El escenario está vacío y el baile sólo se ve matizado (en principio) por las luces. De nuevo el número cuatro: blanco, azul, rojo y amarillo. Sin matices y sin mezclar. Siempre puros, siempre sencillo. Decíamos que el escenario estaba vacío; es cierto, tanto como un cuadrado. Sin embargo, entre los bailarines y los espectadores hay una finísima pantalla transparente que permite por una parte ver perfectamente el trabajo de estos, pero que posibilita, por otra, la invención de Sol LeWitt: proyectar ocasionalmente, pero con frecuencia, imágenes de los bailarines realizando exactamente, y en perfecta sincronía, los movimientos que éstos despliegan en el escenario. La opción evidente (y ya habría sido ingeniosa y atrevida) hubiera sido que dicha pantalla se situase detrás de los bailarines, evitando así restarles protagonismo. La película sería, pues, una forma de escenografía “tradicional» que acompañase o refuerce a los protagonistas sobre el escenario. Al ponerla entre ellos y el público, se cuestiona lo posible y lo correcto, nuestras expectativas. Además, consigue un efecto hipnótico y de embriagamiento sensorial, similar a la música de Glass y la coreografía de Childs que la acompaña. Se nos aleja la realidad (los bailarines) y se nos acerca la ficción cinematográfica, situando a nuestro cerebro en un estado de ensoñación catártica, en el que la danza, la música y las imágenes encajan a la perfección, se refuerzan mutuamente, y terminan por fundirse. Cabe señalar que la película fue rodada de nuevo para esta reposición por la directora Marie-Hélène Rebois en 2016, según lo que hizo LeWitt, pero obviamente ahora utilizando los magníficos bailarines del Ballet de la Ópera de Lyon.

Una hora de música, coreografía e imágenes proyectadas, que giran y se funden en torno a la repetición, y un aparentemente inacabable número de variaciones, con lo que nuestro cerebro no deja de estar estimulado ni un minuto. Una obra maestra que hay que ver en toda ocasión que se presente.

© Fotografía proporcionada por el departamento de comunicación del Sadler’s Wells.